اپنی مٹی

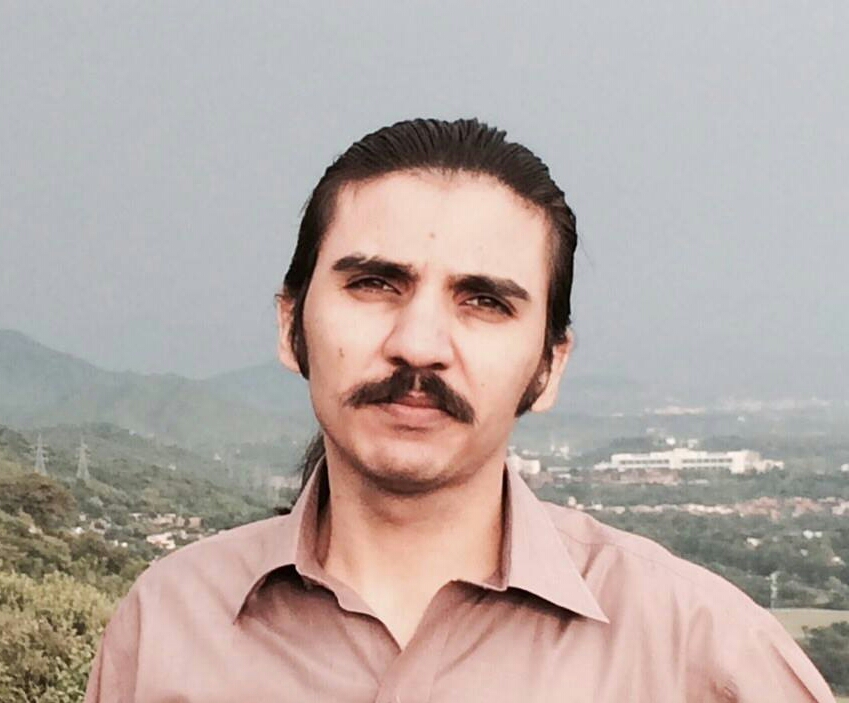

افسانہ از، نعیم بیگ

بنجر اور پتھریلے پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا یہ چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن سہ پہر کے ڈھلتے ہوئے سایوں کی اوڑھ میں ایک عجیب سا طلسماتی منظر پیش کر رہا تھا۔ اِن پہاڑی علاقوں میں شام جلد ہو جاتی ہے۔ یہ بات یہاں کے باسیوں کو تو معلوم تھی، لیکن امبرین اور اس کا بیٹا معصومیت سے پہاڑوں پر چوٹیوں کے سایے گہرے ہوتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔

ہلکی ہلکی خنک ہوا جب ان کے کانوں میں سرسراہٹ کرتی اور گالوں کو چھوتی ہوئی گزرتی تو امبرین پلیٹ فارم کے بنچ بیٹھے بیٹھے ہی نوید کو اپنی بغل میں دبوچ لیتی۔

ٹرین کب سے انھیں اتار کر آگے کوئٹہ کی جانب بڑھ چکی تھی۔ سبی سے کوئی تیس کلو میٹر دور شمال مغرب میں پہاڑوں کے درمیان گِھرا ہوا یہ چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن اپنے نام ’ آب گم‘ کی وجہ سے کافی پر اسرار لگتا تھا۔

ادھیڑ عمر اسٹیشن ماسٹر بلوچ خان ایک دو بار خود امبرین کے پاس آ کر کہہ چکے تھے کہ جب تک ماسٹر عبداللہ نہیں آ جاتے وہ اندر آ کر ان کے کمرے میں بیٹھ جائے، کیوں کہ شام کے سایے گہرے ہوتے ہی خنکی بہت بڑھ جائے گی اور کھلے پلیٹ فارم کے بنچ پر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن امبرین نے انھیں ممنونیت سے دیکھا اور باہر کھلے میں ہی لوہے کے بنچ پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔

بلوچ خان کئی برسوں سے یہاں اسٹیشن ماسٹر تھے۔ تعلق تو ان کا سبی کے ایک بلوچ گھرانے سے تھا، لیکن اب تک غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اپنی خواہش پر آبِ گم میں بہ حیثیت اسٹیشن ماسٹر تعینات تھے۔ دو کمروں کا چھوٹا سا سرکاری کوارٹر، دو سگنل مین، ایک چوکی دار اور چند گینگ مین، اور دن بھر میں صرف چار ٹرینیں، دو کوئٹہ کی جانب اور دو سبی کی جانب ان کا کل سرمایہ تھا۔ دن بھر اخبار اور کتابیں پڑھنا، چند مقامی بلوچ دوستوں اور اسکول ٹیچرز کے ساتھ بلوچی احوال کرنا اور شطرنج کھیلنا ان کا مشغلہ تھا۔

یوں تو مقامی لوگوں میں آبِ گم ریلوے اسٹیشن سے منسوب طرح طرح کی کہانیاں زبانِ عام پر تھیں، جن میں سے اکثر غیر مرئی اور ما ورائی علامتوں سے بھر پُور تھیں۔ بلوچ خان جب نئے نئے یہاں آئے، تو یہ پر اسرار کہانیاں سن کر پہلے تو تھرّا سے گئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ انھیں یقین ہونے لگا کہ سب کہانیاں توہم پرستی اور بے کار ذہن کی اختراع ہیں۔ ہاں البتہ انھیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کی میرزا ہادی رسوا نے ایک صدی پہلے یقیناً یہیں بیٹھ کر اردو ادب کا معرکۃالآراء اور لا فانی ناول امراؤ جان ادا تخلیق کیا تھا۔ اس یقین کا سبب بہ ہرحال میرزا رسوا کا یہاں بہ حیثیت اسٹیشن ماسٹر کئی سالوں کا قیام اور وہ طلسماتی ماحول ہے جو رفتہ رفتہ انسان کے اندر جذب ہوتا چلا جاتا ہے اور تخلیق کو موجب بنتا ہے۔

’’بہن! اندر آ جاؤ، اب سردی بڑھ رہی ہے۔‘‘ اسٹیشن ماسٹر بلوچ خان امبرین کے قریب آکر بولے۔

’’ہاں امی! مجھے سردی لگ رہی ہے۔ نوید نے فوراً لقمہ دیا۔ امبرین کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بلوچ خان کو انکار کر سکے۔ لہٰذا نوید کو اشارہ کرتے ہوئے ہولے ہولے قدموں سے اپنا بیگ اٹھائے بلوچ خان کے پیچھے چل پڑی۔

اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ اچھا خاصا بڑا ہونے کے با وجود کافی سامان سے اٹا پڑا تھا۔ اونچی چھت لوہے کے گارڈرز پر دراز تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف ایک کشادہ لکڑی کا میز پڑا تھا، جس کے وسط میں ایک جہازی کرسی پڑی تھی اس کے ساتھ ہی ریلوے سگنل کا مواصلاتی نظام نصب تھا۔ اس کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک جہازی سائز کا صوفہ دھرا تھا، جو صوفہ سے زیادہ بستر کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار سے جڑی ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی، جس پر چائے کا سامان اور کچھ برتن پڑے تھے۔ برابر میں کھڑکی کے نیچے مٹی کے تیل کا ایک اسٹوو دھرا تھا اور عین وسط میں برطانوی دور کا چھت سے لٹکا ہوا ایک آئل لیمپ کمرے میں روشنی پھیلا رہا تھا۔

’’ماسٹر عبداللہ تک میں نے پیغام تو بھیج دیا تھا، انھیں اب تک آ جانا چاہیے۔‘‘ بلوچ خان اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔

اسی اثنا میں امبرین اور نوید دیوار کے ساتھ لگے جہازی صوفے پر ایک طرف سمٹ کر بیٹھ چکے تھے۔

’’تم ماسٹر عبداللہ کی رشتہ دار ہو؟ بلوچ خان نے دریافت کیا۔ ’’نہیں،‘‘ امبرین نے آہستگی سے کہا۔ ’’وہ میرے والد کے شاگرد رہ چکے ہیں، میرے والد بلوچستان یونیورسٹی میں استاد تھے اور ماسٹر عبداللہ ان کے شاگرد تھے۔ والد کے قتل کے بعد انھوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور ٹیچر ہو گئے تھے۔‘‘

’’اوہ ‘‘ بلوچ خان نے افسوس سے کہا، ’’ مجھے تمہارے والد کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، یہ کب کی بات ہے؟‘‘

’’یہ چند برس پہلے کی بات ہے، ان کے انتقال کے بعد ہم پنجاب منتقل ہو گئے تھے۔‘‘

’’بہن! ہے تو یہ ایک ذاتی سا سوال اگر تم برا نہ مناؤ، تم خیریت سے یہاں ماسٹر عبداللہ سے ملنے ٓئی ہو؟‘‘ بلوچ خان نے اپنے دل میں نہ جانے کیوں درد کی ایک ہلکی سی کسک محسوس کی اور پوچھ لیا۔

ایک جواں سال عورت کا اپنے دس سالہ بیٹے کے ساتھ تنہا، یوں بلوچستان کے ایک دور اُفتادہ گاؤں میں چلے آنا، بلوچ خان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، اور پھر ماسٹر عبداللہ کے تو مقامی پُر جوش نو جوانوں سے گہرے تعلقات تھے۔ بلوچ خان نے خود کو گہرے تفکرات میں گھرا ہوا محسوس کیا، لیکن کس طرح اور کیوں کر؟ یہ عَقدہ ابھی حل طلب تھا۔

اچانک کمرے کی خاموش فضا میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوا۔ باہر ویران پلیٹ فارم تیز قدموں کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ جو لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی تھیں۔ پھر چند آوازیں معدوم ہو گئیں اور صرف ایک آواز دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بلوچ خان جھٹ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اتنے میں ماسٹر عبداللہ کا ہیُولا دروازے میں نمُو دار ہوا۔ بلوچ خان نے ایک گہری سانس لی، اور ماسٹر عبداللہ سے مخاطب ہوئے۔

’’واللہ، تم نے تو ماسٹر ڈرا دیا تھا، اتنی دیر لگا دی آتے آتے، آؤ ، بیٹھو۔‘‘ یہ کہہ کر بلوچ خان خود اپنی کرسی پر جا پہنچا۔ ماسٹر عبداللہ پہلے تو ادھر اُدھر نظر دوڑائی، بیٹھنے کے لیے کوئی اور مناسب جگہ دکھائی نہ دینے پر خود ہی کمرے کے واحد صوفے پر دوسری طرف ایک کنارے میں سکڑ کر بیٹھ گیا۔

’’واجہ! میں در اصل مصروف تھا، مجھے معلوم تھا کہ آج امبرین بی بی آ رہی ہیں، انھوں نے مجھے اطلاع کر دی تھی اور پھر آپ کا پیغام بھی مل گیا تھا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ ان کا کام جلد از جلد ہو جائے تا کہ یہ کل صبح کی ٹرین سے واپس چلی جائیں، اسی لیے کچھ مصروفیت رہا۔‘‘

بلوچ خان کے چہرے پر تفکرات کے ساتھ اب تجسس کے آثار بھی نمایاں ہونے لگے۔ انھیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے؟

’’ ماسٹر صاحب! کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ معاملہ کیا ہے، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی سنگین بات ہے۔‘‘

’’ہاں، یقیناً آپ کی مدد کی ضرورت ہے، پہلے تو یہ کہ آپ ان کے ٹھہرنے کا کوئی بند و بست کریں۔ پھر میں آپ کو تمام روئیداد سناتا ہوں۔‘‘

’’ٹھہرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہن پچھلی طرف میرے گھر میں اپنے بیٹے کا ساتھ ٹھہر جائیں۔ میں یہیں پڑا رہوں گا اور پھر صبح دیکھ لیں گے۔ البتہ ان کے کھانے کا پہلے بند و بست کرتا ہوں۔‘‘

یہ کہہ کر بلوچ خان نے میز پر پڑا کالے رنگ کا فون اٹھایا اور اس کے ساتھ جڑا ہوا لِیور زور سے گھمایا، شاید دور کہیں گھنٹی بجی ہو گی کہ چند منٹوں میں ایک نو جوان سا لڑکا دروازے پر نمُو دار ہوا۔

’’جیو واجہ! ‘‘ لڑکا براہوی میں بولا۔

’’شاکر خان! مہمان آئے ہیں تم جلدی سے کھانے کا بند و بست کرو۔ حلیمہ سے کہنا کہ تین چار مہمان ہیں۔‘‘

’’جیو واجہ،‘‘ شاکر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔

’’ہاں ماسٹر عبداللہ! اب کہو، کیا معاملہ ہے؟‘‘ بلوچ خان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔

’’بلوچ خان! آپ جانتے ہیں کہ یہاں علاقے کے متوالے نو جوان کس طرح اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، ایک طرف حکومت ہے اور اس کی نا لائقی، بے حِسی اور مصلحت کوشی ہے، دوسری طرف محرومیاں، بد گمانی اور بے اعتمادی اپنے روایتی ظالم پنجے معاشرتی زندگی میں گاڑے انتقام کی آگ کو ہوا دے رہی ہے۔ اس سارے عمل معاملے میں غریب اور مظلوم عوام کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی ہے۔ نو جوانوں کے پاس اس کے عالوہ کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ اپنی زندگی کی باگیں خود سنبھال لیں، گو کہ اس میں گرنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ دانش ور اور بزرگ دونوں طرف کے دباؤ کے خوف میں خاموش ہو چکے ہیں۔ ان کے خیال میں سیاسی گراوٹ اور معاشی محرومیوں نے اب نوجوان نسل کو خود آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا ہے، اب وہ رک نہیں سکتے۔‘‘

’’لیکن میں تو بہن امبرین کے معاملے کی بات پوچھ رہا ہوں؟ بلوچ خان نے ماسٹر عبداللہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔

’’ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ امبرین بی بی کے شوہر یہاں ملیشیا میں تعینات تھے۔ ایک دن وہ جب چھٹیوں میں واپس اپنے گھر جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو رہے تھے کہ کسی برقع پوش نے انھیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اپنے بیٹے کی سال گِرہ پر پہنچنے والا باپ اپنے خاموش لاشے کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ یہ کوئی دو مہینے پہلے کی بات ہے۔ امبرین بی بی نے بڑی بہادری سے یہ دکھ جھیلا، لیکن اپنے شوہر کے بے گناہ قتل کو وہ بھول نہ سکی۔ ابھی تو اس کے باپ کا غم ہی کم نہ ہوا تھا۔ پھر امبرین نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے شوہر کے قاتل کو ڈھونڈنے میں مدد کروں۔ قاتل سے یہ خود نبٹنا چاہتی ہے۔‘‘

’’تو کیا یہ مسلح ہو کر یہاں آئی ہے؟‘‘ بلوچ خان نے اچانک سوال داغ دیا۔

’’مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سوال آپ اگر امبرین بی بی سے پوچھیں تو بہتر ہے۔‘‘

’’نہیں، میں کوئی ایسی بات ذہن میں لے کر نہیں آئی ہوں، اور نہ ہی میں مسلح ہوں، میں نے تو بھائی عبداللہ سے کہا تھا کہ مجھے قاتلوں تک پہنچا دو، میں خود ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ پھر چند روز پہلے بھائی عبداللہ نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انھیں قاتلوں کا پتا چل گیا ہے، لہٰذا تم اگر آنا چاہو تو چلی آؤ، اور یوں میں آج یہاں ہوں۔‘‘

’’ہاں تو ماسٹر بتاؤ، کون ہیں وہ لوگ جنھوں نے امبرین کے شوہر کو قتل کیا ہے؟‘‘

’’میں دو خواتین کو اپنے ساتھ لایا ہوں، آپ خود مل لیں اور پھر یہ عَقدہ حل کریں۔‘‘ یہ کہہ کر ماسٹر عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرے کے باہر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے آواز دی۔ ’’اندر آ جاؤ۔‘‘

اتنے میں دو خواتین چادر میں لپٹی، سہمی سہمی سی آہستہ قدموں سے چلتیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ معاملہ کچھ عجیب و غریب پر اسراریت اختیار کر چکا تھا۔

’’بلوچ خان، آپ کو دو کرسیوں کا مزید انتظام کرنا ہو گا،‘‘ ماسٹر عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

بلوچ خان نے فون اٹھایا اور شاکر کو مزید کرسیاں لانے کو کہا۔ چند لمحوں میں کرسیاں آ گئیں۔ ماسٹر عبداللہ نے اپنے ساتھ آنے والی لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ دونوں لڑکیاں خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ ماحول پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ گہرے سکوت کو توڑتے ہوئے ماسٹر عبداللہ نے امبرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

’’بہن! یہ دونوں لڑکیاں آپس میں بہنیں ہیں۔ بڑی کا نام زرین اور چھوٹی مَہ نُور ہے۔ ان کا آپ کے شوہر کے قتل سے بڑاگہرا تعلق ہے۔‘‘ ماسٹر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ’’تین برس پہلے دونوں بہنیں اپنے والد اور دو بھائیوں کے ساتھ یہاں سے بیس کلو میٹر دور ایک گاؤں میں ہنسی خوشی رہتی تھیں۔ والدہ ایک بیماری میں چند سال پہلے وفات پا چکی تھیں۔ اب گھر کا سارا انتظام زرین ہی سنبھالتی تھی۔ ہاں البتہ چھوٹی کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، جو اب خواب بن کر رہ گیا ہے۔ دو سال پہلے جب نو جوانوں کی سیاست اور آزادی کی لہر نے چاروں طرف گھر کر لیا تو زرین کے دونوں بھائی بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک دن بڑے بھائی کی لاش گھر میں آ گئی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے گناہ پولیس کے ہاتھوں میں مارا گیا ہے۔ ابھی اس کا کفن میلا نہ ہوا تھا کہ چھوٹا بھائی اچانک غائب ہو گیا۔ گاؤں والوں اور دوست احباب سب نے مل کر اسے بہت تلاش کیا لیکن بے سُود۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی کہ سر فراز بلوچ کو کسی نے لا پتہ کر دیا ہے۔

ماسٹر عبداللہ سانس لینے کے لیے چند ساعتوں کے لیے رکا اور پھر بولا، ’’امبرین بہن! مرنے والوں کا غم تو سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن زندہ انسان کے کھو جانے کا غم بہت گہر اور انمٹ ہوتا ہے۔ اس غم میں مبتلا گزشتہ دو سال سے زرین کا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو نگر نگر تلاش کرتا رہا۔ وہ مرنے سے پہلے تک یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کو اسی ملک کے کسی ادارے یا پولیس نے اغوا کیا ہے۔ وہ ملکی اداروں کو شک سے بالا تر سمجھتا تھا۔ وہ تو جب کچھ اور لڑکے بھی اسی طرح غائب ہوئے تو یہ معاملات سب اخبارات میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ باپ کو یقین آنے لگا۔ جب سے وہ ایسا دکھی اور بیمار ہوا کہ بالآخر موت نے اسے سکون بخشا۔ بوڑھا باپ مرتے دم تک اپنے بیٹے کو پکارتا رہا۔‘‘

یہ کہہ کر ماسٹر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ اس کے لہجے میں دکھ امنڈ آیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ اور نہ تھا۔

اچانک آہستہ آہستہ کمرے میں سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ بلوچ خان اور ماسٹر عبداللہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ادھر صوفہ پر امبرین ہلکے ہلکے سسکیاں لے رہی تھی، دوسری طرف زرین اور اس کی بہن۔ اتنے میں امبرین اٹھی اور زریں کے پاس جا کھڑی ہو گئی، آہستہ سے اس کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ زرین اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکی اور بلکتے ہوئے امبرین سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگی۔

دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکا تو سوائے درد کے کچھ اور نہ ملا۔ دونوں کے دکھ اس قدر گہرے تھے کہ ان کی روحیں تک بِلبلا اٹھی تھیں۔ امبرین نے زرین کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس صوفے پر بِٹھا لیا تو زرین سے رہا نہ گیا اور رُندھی ہوئی آواز میں بولی۔

’’امبرین! اب تم ہی بتاؤ اپنے دو بھائیوں اور باپ سے محروم لڑکی اور کیا کرتی۔ جس بد گمانی نے اس کا پورا خاندان نگل لیا تھا وہ اس کا شکار کیوں نہ ہوتی، وہی وہ لمحہ تھا، کہ میں نے بدلہ لینے کا سوچ لیا اور بد قسمتی نے تمہارے شوہر کو چن لیا۔‘‘ زرین اب بلک بلک کر رو رہی تھی اور کہے جا رہی تھی۔ میں تمہاری مجرم ہوں ۔۔۔ میں تمہاری مجرم ہوں۔‘‘

امبرین کو ایسے محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کے سینے میں کوئی خنجر گھونپ دیا ہو۔ درد کی لہریں اس کے سینے سے نکل کر پورے جسم میں زُود اثر زہر کی طرح پھیل رہی ہوں۔ اس نے نوید کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا اور زرین سے مخاطب ہوئی، ’’لو یہ میرا لخت جگر نوید اب تمہارا چھوٹا بھائی سرفراز بلوچ ہے۔ یہ آج سے تمہارا ہے، تم سمجھو کہ تمہارا کھویا ہوا سر فراز تمہیں واپس مل گیا ہے۔ ‘‘

’’میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ تم اب مَہ نُور کو میرے ہم راہ کر دو تا کہ اس کے اور اس کے بھائی سر فراز بلوچ کے خواب پورے ہوں اور یہ ایک ڈاکٹر بن جائے۔‘‘

بلوچ خان اور ماسٹر عبداللہ یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ بڑے عرصے کے بعد انھوں نے یوں محبت کے چشمے پھوٹتے دیکھے تھے۔ آہستہ سے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں لیے کمرے سے باہر کھلی ہوا میں نکل آئے۔

پہاڑوں سے آنے والی بادِ خنک ان کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے انھیں ایک نئی زندگی کی نوید دی۔ آب گم کے ویران ریلوے اسٹیشن نے رات کے اس پہر پوری ایک صدی بعد ایک نئی کہانی کو جم لیتے ہوئے دیکھا۔

پسِ نوشت

یہ افسانہ نعیم بیگ کے افسانوی مجموعہ ’یو، ڈیم سالا‘ مطبوعہ اکتوبر ۲۰۱۳.ء از بک ایج پبلشرز سے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ افسانہ سنہ ۲۰۱۳ء کے اوائل میں لکھا گیا تھا، چُوں کہ اس افسانے کا پس منظر بلوچستان کے مِسِنگ پرسن کے تناظر میں تھا، لہٰذا چند ایک جَیّد ادبی پرچوں نے اسے شائع کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ لہٰذا اس افسانے کی اشاعت ’یو، ڈیم، سالا‘ میں ممکن بنائی گئی۔ بعد ازاں اس مجموعے اور بالخصوص اس افسانے پر پاکستان کے موقر اخبار ڈان نے اپنے دسمبر۲۰۱۳ء کے بُکس اینڈ آتھرز پیج پر ریویو میں سیر حاصل تبصرہ شائع کیا۔